Святой пророк Илия - один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета - родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Воплощения Бога Слова.

Святитель Епифаний Кипрский сообщает о рождении пророка Илии такое предание: "Когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, что благообразные мужи приветствовали его, пеленали огнем и питали пламенем огненным". Данное младенцу имя Илия (крепость Господня) определило всю его жизнь. С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь в строгом посте, Богомыслии и молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия. В то время израильский народ отпал от веры своих отцов, оставил Единого Бога и поклонялся языческим идолам, почитание которых ввел нечестивый царь Иеровоам. Особо поддерживала идолослужение жена царя Ахава, язычница Иезавель. Поклонение идолу Ваалу привело израильтян к полному нравственному разложению. Видя гибель своего народа, пророк Илия стал обличать царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к Истинному Богу. Царь не послушал его. Тогда пророк Илия объявил ему, что, в наказание три года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только по его молитве.

И действительно, по молитве пророка небо заключилось, наступила засуха и голод по всей земле. Народ страдал от нестерпимого зноя и голода. Господь по Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии, горевшего желанием обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию. Сохраняя пророка Илию от рук Иезавели, Господь во время бедствия послал его в сокровенное место у потока Хораф. Хищным воронам Господь повелел приносить пищу пророку, внушая ему тем самым жалость к страждущему народу. Когда поток Хораф высох, Господь послал пророка Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдове, которая страдала вместе с детьми в ожидании голодной смерти. По просьбе пророка она приготовила ему опреснок из последней горсти муки и остатка масла. Тогда по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы на протяжении всего голода. Силою своей молитвы великий пророк сотворил другое чудо - воскресил умершего сына этой вдовы.

По прошествии трех лет засухи Милосердый Господь послал пророка к царю Ахаву для прекращения бедствия. Пророк Илия велел собрать на гору Кармил весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один - от жрецов Ваала, другой - от пророка Илии для служения Истинному Богу. "На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, - сказал пророк Илия, - и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти". Первыми приступили к жертвоприношению жрецы Валла: они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно - небо молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12-ти камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. По молитве пророка с неба сошел огонь и попалил жертву, дрова, камни и даже воду. Народ пал на землю, взывая: "Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!". Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал молиться о ниспослании дождя. По его молитве небо отверзлось и выпал обильный дождь, напоивший жаждущую землю.

Царь Ахав осознал свое заблуждение и оплакал грехи, но жена его Иезавель грозила убить пророка Божия. Пророк Илия бежал в царство Иудейское и, скорбя о бессилии искоренить идолопоклонство, просил у Бога себе смерти. Ему предстал Ангел Господень, укрепил его пищей и повелел идти в дальний путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. Здесь после грозной бури, землетрясения и пламени Господь явился "в тихом ветре" (3 Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу. Господь повелел пророку Илии помазать (посвятить) на пророческое служение Елисея. За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на Небо живым в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Русская Православная Церковь свято чтит пророка Илию. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга (память 11 июля) построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.

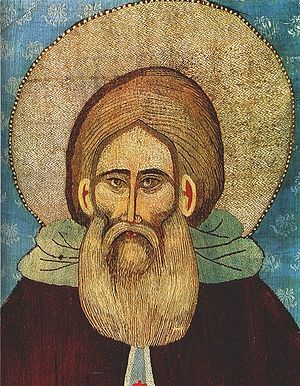

Иконописная традиция изображает пророка Илию возносящимся на колеснице с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя крылатыми конями.

.JPG)

Ничто и никто на Земле не живет без воды – озерной, речной, дождевой, родниковой. Нужная всем без изъятия, вода все же бывает разной. Иногда Бог дает источникам целебную силу, и тогда вода не просто питает, но обновляет силы и возвращает здоровье. Эти целебные родники и ключи могут быть горячими, могут обладать особым вкусом, цветом и химическим составом. Зверь – чутьем и человек – умом находят эту воду, а с нею – и милость Создателя. Почему одни родники обычны, а другие чудотворны, знает Тот, Кто создал небо и землю и все, что в них.

Ничто и никто на Земле не живет без воды – озерной, речной, дождевой, родниковой. Нужная всем без изъятия, вода все же бывает разной. Иногда Бог дает источникам целебную силу, и тогда вода не просто питает, но обновляет силы и возвращает здоровье. Эти целебные родники и ключи могут быть горячими, могут обладать особым вкусом, цветом и химическим составом. Зверь – чутьем и человек – умом находят эту воду, а с нею – и милость Создателя. Почему одни родники обычны, а другие чудотворны, знает Тот, Кто создал небо и землю и все, что в них.

22 июня 2014 года, по окончании Литургии в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, состоялся торжественный прием по случаю визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Тобольскую митрополию, сообщает

22 июня 2014 года, по окончании Литургии в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, состоялся торжественный прием по случаю визита Предстоятеля Русской Православной Церкви в Тобольскую митрополию, сообщает